【マスメディア】

・(2024)連載「戦中写真を読む」『毎日新聞』東京版など+Web版

4月16日 第1回「銀輪のマレー半島南下 太平洋戦争への道」

4月23日 第2回「銀輪部隊の姿を求めて 壊れた橋、道路を行軍」

5月14日 第3回「シンガポール「陥落」 調印の瞬間をスクープ」

5月21日 第4回「華人大虐殺 記憶残す動き少なく」

5月28日 第5回「もうひとつの独立運動 暗躍する特務機関」

6月4日 第6回「英連邦軍捕虜の命運 収容所に延べ8万人」

6月11日 第7回「満洲の特派員 空撮・空輸時代始まる」

6月18日 第8回「北京の特派員 「盧溝橋」後に支局拡大」

6月25日 第9回「上海の特派員 開戦1週間前に墜死」

7月2日 第10回「香港の特派員 日本海軍の「入城」撮影」

7月9日 第11回「沖縄の特派員 記者2人、32歳で戦死」

7月23日 第12回「戦争と動物 馬 動員され、過酷な使役」

7月30日 第13回「戦争と動物 犬 英雄物語で戦意高揚」

8月20日 第14回「戦争と動物 鳩 通信手段として6万羽」

8月27日 第15回「戦争と動物 ラクダ・象 地元住民と共に徴用」

9月3日 第16回「戦争と動物 ペット 陣中の兵士を癒やす」

9月10日 第17回「仏領インドシナの特派員 侵攻の陰で「平穏」演出」

10月1日 第18回「タイの特派員 進軍のため「友好」強調」

10月8日 第19回「蘭領東インドの特派員 民衆動員の軌跡、紙面に」

10月22日 第20回「英領ビルマの特派員 厳しい戦況、死者多数」

11月12日 第21回「フィリピンの特派員 捕虜虐待関連、不許可に」

11月19日 第22回「連絡員の役割 危険な送稿担う若者」

11月26日 第23回「不許可写真 機密、捕虜…実相を封印」

12月3日 第24回「不許可写真 圏外の侵攻 「戦果」次第で紙面掲載

12月10日 第25回「不許可写真 ビルマ「独立」 軍政下、義勇軍旗隠す」

12月17日 第26回「不許可写真 現地要人 懐柔も対象に」

12月7日 【メディア】『讀賣新聞』「戦後80年 昭和百年]開戦<下>「国民が熱狂した戦場の「物語」、醸成された国家との一体感…時代とともに進化したプロパガンダ

」

・(2024)インタビュー記録:2024/12/07「戦後80年 昭和百年]開戦<下>「国民が熱狂した戦場の「物語」、醸成された国家との一体感…時代とともに進化したプロパガンダ」『讀賣新聞』1面&特別面5面 https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/news/2024/12/20241213/

・(2024)インタビュー記録:2014/01/26「論点 現代の戦時プロパガンダ:共鳴が生む悲劇教訓に」『毎日新聞』11面・オピニオン欄

・(2022)取材協力:2024/1/26「論点 現代の戦時プロパガンダ:「共鳴が生む悲劇」教訓に」(担当:中島みゆき)『毎日新聞』朝刊

・(2022)取材協力:2022/5/9「毎日戦中写真アーカイブプロジェクト」(担当:中島みゆき、佐々木博子)、『毎日新聞』朝刊

・(2021)取材協力:2021/12/10「論点 開戦80年、平和への思い敬称」(担当:中島みゆき)『毎日新聞』東京朝刊

・(2021)取材協力:2021/10/08「れとろ写真の面白さ よみがえる、人々の日常」(加古信志記者)、『毎日新聞』東京朝刊

・(2021)取材協力:2021/10/08「れとろ写真の面白さ よみがえる、人々の日常」(加古信志記者)、『毎日新聞』東京朝刊

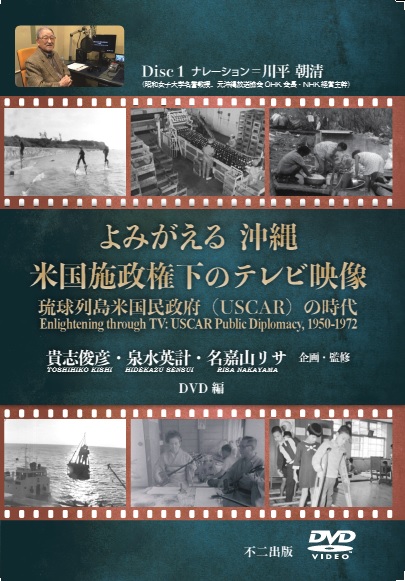

・(2020)取材協力:2020/06/24「沖縄 よみがえるアメリカ世 米統治の映像・写真 書籍とDVDに」(鈴木玲子記者)、『毎日新聞』東京夕刊 、「総合」6面

・(2019)取材協力:Focus: Through the

Occupier’s Lens(Yao Xinruディレクター) 、NHK国際放送(NHK world) 報道番組Newsroom Tokyo 、2019/05/28放送

・(2019)取材協力:日本との微妙な?関係も-カメラが捉えた80年前の中国(徳永猛城記者)

、『朝日新聞』2019/02/23

・(2018)日中関係史考証:NHKスペシャルドラマ

「ストレンジャー~上海の芥川龍之介~ 」2019年12月30日放送、BS8K・BS4K・総合テレビ(2018/11/27〜2019/12/30)

・(2017)取材協力:2017/05/09「戦時華北

写真でたどる」『南日本新聞』 24面・社会欄

・(2017)貴志俊彦「大学が所蔵する史資料の公開と共有化―華北交通写真資料を手掛かりとして― 」、Science Portal China(http://www.spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1705.html)、2017/02/16

・(2017)取材協力:2017/01/18, 19「残された3万5千点の写真」上・下、 『京都新聞 』9面・文化欄

・(2017)取材協力:2017/01/16, 23「残された3万5千点の写真」上・下、『徳島新聞』夕刊 、5面

・(2016)取材協力:2016/12/27「満鉄関連会社「華北交通」残された3万5000点」『高知新聞』 14面

・(2016)取材協力:2016/12/25「残された3万5千の写真」上・下 、『千葉日報』

7面

・(2016)取材協力:2016/10/09「戦火の中国 写真宣伝戦 国策会社・華北交通の沿線」『朝日新聞』関西版

・(2015)貴志俊彦「国際通信網の多元化」『国際貿易』2133号、第1面コラム「今日の話題」、2015/12/01

・(2015)貴志俊彦「歴史の記憶の断片 1976年に開通した日中間海底ケーブルの意義を述べる」『国際貿易』第2093号、第1面コラム「今日の話題」、2015/11/3

・(2015)貴志俊彦「カナダの中国系移民問題」『国際貿易』2129号、第1面コラム「今日の話題」

、2015/10/27

・(2015)貴志俊彦「「抗日戦勝」の地域差 」『国際貿易』2125号、第1面コラム「今日の話題」 、2015/09/22

・(2015)貴志俊彦「安倍談話の波紋」『国際貿易』第2121号、第1面コラム「今日の話題」 、2015/08/25

・(2015)貴志俊彦「戦争の開始と終焉」『国際貿易』2117号、第1面コラム「今日の話題」 、2015/07/21

・(2015)貴志俊彦「テレサテンを偲ぶ」『国際貿易』第2113号、第1面コラム「今日の話題」、2015/06/16

・(2015)貴志俊彦「ラジオ放送90周年」上、『毎日新聞』関西版・夕刊、第2面(夕刊ワイド)「ぶんかのミカタ」、2015/05/21

・(2015)貴志俊彦「戦争と平和の描写」『国際貿易』第2109号、第1面コラム「今日の話題」 、2015/05/19

・(2015)貴志俊彦「日中台の国際放送 」『国際貿易』第2105号、第1面コラム「今日の話題」 、2015/04/14

・(2015)貴志俊彦「観光開発の新発想」『国際貿易』第2101号、第1面コラム「今日の話題」、2015/03/10

・(2015)貴志俊彦「あらたな開発論への期待」『国際貿易』第2097号、第1面コラム「今日の話題」 、2015/02/10

・(2012)貴志俊彦「「満洲」からみる20世紀像

共同編著『二〇世紀満洲歴史事典』(吉川弘文館、2012年12月)に関連して」『京都大学地域

研究統合情報センターニューズレター』No.10 、13頁

・(2012)貴志俊彦「いま、なぜ“満洲”なのか?-地域の連続性と 歴史認識の断絶」『本郷』102号、33-35頁

・(2012)貴志俊彦「二〇世紀満洲」の視点から東北アジア史を読む──最先端の研究成果をもとに編

纂された未来志向の事典 20世紀全体をみすえて、東北アジア史という文脈から「満洲」を捉えることの重要性を提起」『図書新聞』第3089号 、第1~2面、2012/12/08

・(2011)取材協力:2011/06/20「京都大学品川セミナー/表現の自由

重要性問う―戦中戦後のマスメディアの戦争責任問題と検閲統制をめぐって」『読売新聞』関西版・朝刊、16面・科学欄

・(2011)取材協力:2011年6月20日「京都大学品川セミナー 表現の自由 重要性問う」『読売新聞』関西版・朝刊・16面・科学欄

・(2010)インタビュー記事「文書資料と非文字資料 の解釈学―歴史から地域を考える

」『京都大学地 域研究統合情報センターニューズレター』No.7 、5 ~7頁、2010/09/

・(2008)取材協力:2008年2月11日放映、第22回民教協スペシャル「失くした二つのリンゴ~日本と中国のはざまで 長谷川テルが遺したもの」

・(2005) 貴志俊彦「絵はがきに見る戦前東アジア」(『日本経済新聞』文化欄、2005年5月14)

・(2004)取材協力:2004年3月22日放映、NHKハイビジョン・スペシャル「遺された声-録音盤が語る太平洋戦争」

・(2002) 貴志俊彦「島根県立大学NEARセンター・リポート:消えつつある韓国のタブー」(『山陰中央新報』2002年11月4日)

・(1999)貴志俊彦「転換する中国天津史研究」(『読売新聞(関西版・夕刊)』1999年10月18日)

京都大学東南アジア地域研究研究所 貴志俊彦研究室

住所:〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46

Fax:075-753-7350

【分担執筆著作】

・2024年7月:石川禎浩編『20世紀中国史の資料的復元』京都大学人文科学研究所附属現代中国研究センター、

351‐392頁「1940年代の「影像力」――総合写真誌『報道写真』『日本写真』から見る戦時下の日本写真業界」)

・2024年2月:Eiichiro Azuma, Kaoru Ueda eds., Japanese America on the Eve of the Pacific War: An Untold History of the 1930s,

Stanford: Hoover Institution Press, February 1, 2024, pp. 119-144.

Chapter 5: ”Perceptions of the 1930s in Local Japanese American Newspapers

in Hawai'i: The Nikkei Community and Japan as Portrayed in the Maui Shinbun”(translatede

by Dr. Kaoru Ueda)

・2023年3月:陳來幸編『冷戦アジアと華僑華人』風響社、

416-436頁、第15章「ペルー華僑の出入国問題と冷戦期に至る中秘関係」

・2021年11月:Harald Meyer, Shiro Yukawa, Nadeschda Bachem (Hg.), East Asia at a glance:

60th signage. Birthday of Reinhard Zöllner, Gossenberg: OSTASIEN Verlag,

pp. 235-264 "Das Schicksal der Deutschen in Kriegszeiten aus asiatischer

Perspektive: Am Beispiel der Wohlfahrtsarbeit des Christlichen Vereins

Junger Männer in China während des Zweiten Weltkriegs”

・2021年6月:Kaoru Ueda ed., Fanning the Flames: Propaganda in Modern Japan, Hoover Institution Press

pp. 42-55 Multinational Perspectives of Visualized Journalism on the Sino-Japanese War: A Comparative Study from Meiji Japan, Qing China, and Europe

pp. 80-91 Visual Media Trends during the Russo-Japanese War Period: A Comparative Study of Meiji Japan and Czarist Russia

・2019年5月:Gunther Distelrath, Hans Dieter Olschleger, Shiro Yukawa Hg., Nordostasien in Medien, Politik und Wissenschaft, EB Verlag,

pp.87-127, “Das Bild von "Aufbau" und "Entwicklung"

der lokalen Gesellschaft im Spiegel von illustrierten Zeitschriften der

Mandschurei”

・2016年11月:土田哲夫編『近現代東アジアと日本─交流・相剋・共同体』中央大学出版部、

151 - 178頁「戦争と平和のメディア表象――満鉄発行のグラフ誌を手がかりとして」

・2016年10月:羽田正編『地域史と世界史』(MINERVA世界史叢書1)、ミネルヴァ書房、

40-62頁「東アジア—相関する地域・交錯する地域像」

・2016年10月:西崎文子・武内進一編『紛争・対立・暴力―世界の地域から考える』(岩波ジュニア新書842)、岩波書店、

131-154頁「中国―キリスト教徒に対する許容と排斥の境界」

・2016年9月:村上衛編『近現代中国における社会経済制度の再編』京都大学人文科学研究所、

429-467頁「1970年代東アジアにおける広帯域通信ネットワークの形成-沖縄-台湾間海底ケーブルの建設を契機として」

・2013年:呉偉明編『在日本尋找中国―現代性及身份認同的中日互同』香港中文大学出版社、

223 -244頁「『朝日新聞富士倉庫資料』與中日戦争照片審査問題」

・2012年7月:浅野亮・川井悟編著『概説近現代中国政治史』ミネルヴァ書房、

247 - 271頁「国旗・国徽・国歌―『中国』をめぐるシンボルとアイデンティティ」

・2011年9月:和田春樹他編『岩波講座東アジア近現代通史』別巻(アジア研究の来歴と展望)、岩波書店、

313 - 336頁「東アジアにおける『流行歌』の創出―クロスオーバーするレコードと音楽人」

・2011年3月:大里浩秋・孫安石編著『租界研究新動態』上海人民出版社、

24 - 53頁「従天津的租界接収問題看東亜地域秩序的変動)

・2010年6月:エズラ・ヴォーゲル・平野健一郎編『日中戦争期中国の社会と文化 』慶應義塾大学出版会、

97 - 112頁「日中戦争期、満洲国の宣伝と芸文――甘粕正彦と武藤富男」

・2009年8月:飯島渉・村田雄二郎・久保亨編『シリーズ20世紀中国史』第2巻、東京大学出版会、

191 - 211頁「通信メディアの展開と国際関係」

・2008年3月:西村成雄・田中仁編『中華民国の制度変容と東アジア地域秩序』汲古書院、

121 - 137頁「戦時期上海の印刷業界の苦悩と希求-『芸文印刷月刊』(1937 - 1940)を通じて-」

・2007年7月:佐藤卓己・孫安石編『東アジアの終戦記念日 - 敗北と勝利のあいだ - 』ちくま新書、

222 - 239頁「戦後中国の「戦勝」報道」

・2002年6月:宇野重昭編『北東アジア研究と開発研究』国際書院、

211 - 232頁「近代中国における<都市>の成立―不平等条約下の華と洋―)

・2002年3月:宇野重昭・増田祐司編『北東アジア世界の形成と展開』日本評論社、

153 - 183頁「日中戦争期、東アジア地域におけるラジオ・メディア空間をめぐる政権の争覇」

・2001年3月:曽田三郎『近代中国と日本 - 「提携」と「敵対」の半世紀』(お茶の水書房、

259 - 290頁「天津租界電話問題をめぐる地域と国家間利害」)

・2000年3月:西村成雄編『現代中国の構造変動 第3巻:ナショナリズム-歴史からの接近 - 』東京大学出版会、

175 - 200頁「近代天津の都市コミュニティとナショナリズム」

・1997年2月:曽田三郎編『中国近代化過程の指導者たち』(東方書店、

253 - 285頁「永利化学工業公司と范旭東-抗戦下における国家と企業-」)

・1992年12月:横山英・曽田三郎編『中国の近代化と政治的統合』渓水社、

141 - 173頁「『北洋新政』体制下における地方自治制の形成 - 天津県における各級議会の成立とその限界」 - 」)

◇中国語版:(1996)「北洋新政体制下地方自治制度的形成―天津県各級議事会的成立及其権限」(天津社会科学院歴史研究所・天津市城市科学研究会合編『城市史研究』第11-12輯、

124-152頁)

【雑誌論文】

・(2020)「映画広報人青山唯一が遺したもの ――初の大陸映画「東洋平和の道」(『史学研究』第304号(広島史学研究会創立90周年記念号)、2020年3月31日、290~316頁)

・(2019)「中国近現代史研究のパラダイム・シフトの可能性―私たちはいかに対応すべきか?」(日本現代中国学会学会誌『現代中国』第93号、2019年9月30日、59-66頁)

・(2019)(北本朝展・西村陽子・石川禎浩と共著)「華北交通アーカイブ:戦時期広報用写真の研究データベース構築と社会の反応」(『情報処理学会技術報告』2019-CH-121巻12号

、2019年7月25日、1-8頁)

・(2019)「국경분쟁, 영토문제와 보도 미디어: 아사히(朝日)신문사 후지(富士)창고 자료의 ‘몽골 관련 사진’」(『만주연구(満洲研究)』제27집、2019年4月、11-38頁)

・(2019)(亀田尭宙・原正一郎と共著)「東アジア絵葉書データベースのシステム設計 」(『研究報告人文科学とコンピュータ(CH) 』2019-CH-119巻、12号、2019年2月9日、1-4頁)

・(2018)「東亜的時代性」(孫江主編『人文亜太』第1輯、南京大学出版社、2018年4月、344 - 368頁)

・(2016)「第二次世界大戦期間画報中有関「事変」與「開発」的媒体表象:以満鉄発行的『満洲画報』、『北支画刊』為線索」(孫秀惠主編『終戦七十年週年:日本帝国及其殖民地的戦争動員與視聴伝播

学術討論会論文集』国立政治大学広告学系・伝播学院、2016年6月、1-22頁)

・(2011)「植民地初期の日本-臺灣間における海底電信線の買収・敷設・所有權の移轉」(『東洋史研究』第70巻第2号、京都: 東洋史研究会、2011年9月、105-

139頁)

・(2010)"Effects on the Republic of China of the Collapse of the

Empires after the First World War: Restoration of Sovereignty in the Former

Concessions of Germany and Austria-Hungary(『年報 非文字資料研究」』第6号、神奈川大学非文字資料研究センター、2010年3月、107-

118頁)

・(2008)「戦争とメディアをめぐる歴史画像デジタル化の試み - 満洲国ポスター & 伝単データベース」(『アジア遊学』第113号、勉誠出版、2008年8月、68-

74頁)

・(2008)“Source Material Digitalization and Chinese Studies in Japan”, Asia

Research Trend, New Series, No.3(Toyo Bunko、2008年7月、81 - 93頁)

・(2007)“Fusion and Crack between Cultural Policy and Placation Policy in

Manchukuo”, Journal of Manchurian Studies, No.7(韓国: 満洲学会、2007年10月、93 -

129頁)

・(2007)“An Analysis of“Victory over Japan Day”Reporting in Chinese Newspaper

Media”(『北東アジア研究』第12号、島根県立大学北東アジア研究センター、2007年2月、1 - 17頁)

・(2007)「中国学と地域情報学の学際的連携-史資料の共有化とデジタル・データベースの可能性」(京都大学地域研究統合情報センター・京都大学東南アジア研究所・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究科『シンポジウム地域研究と情報学:新たな地平を拓く講演論文集』、2007年2月、97

- 105頁)>

・(2006)「長崎上海間『帝国線』をめぐる多国間交渉と企業特許権の意義」(『国際政治』第146号、国際政治学会、2006年11月、21 -38頁)

・(2006)「第一次大戦後の在華外国人管理問題-条約未締結国国民の法的処遇をめぐって」(『アジア研究』第52巻第3号、アジア政経学会、2006年7月、35-

50頁)

・(2006)「近代中国における国家と民間団体とのかかわり−天津安徽会館関連档案から−」(『近きに在りて 』第49号、2006年5月、30 -42頁)

・(2006)「東アジア地域の経済関係と政治戦略 - 『東アジア共同体』構想をめぐる日中韓のヴィジョン形成 - 」(『総合政策論叢』第11号、、島根県立大学総合政策学会、2006年3月、183-

191頁)

・(2006)「東アジアにおけるトランスナショナル・コミュニティの歴史と現状」(『北東アジア研究』第10号、島根県立大学北東アジア研究センター、2006年1月、1-

9頁)

・(2004)(石川正敏・井上治と共著)「北東アジア地域の社会科学研究のための資料・書誌情報データベース」(『メディアセンター年報』第4号、島根県立大学メディアセンター、2004年3月、35

- 41頁)

・(2004)「日清戦争勃発前年の北東アジアの政治と社会 - 原田藤一郎『亜細亜大陸旅行日誌并清韓露三国評論』を通じて - 」(『メディアセンター年報』第4号、島根県立大学メディアセンター、2004年3月、2-

12頁)

・(2003)「国民政府による電化教育政策と抗日ナショナリズム - 「民衆教育」から「抗戦教育」へ」(『東洋史研究』第62巻第2号、京都: 東洋史研究会、2003年9月、126-

153頁)

・(2003)「重慶国民政府による日本語プロパガンダ放送」(『アジア遊学』第54号、勉誠出版、2003年8月)<br>

・(2002)「日中通信問題の一断面 - 青島佐世保海底電線交渉をめぐる多国間交渉 - 」(『東洋学報』第83巻第4号、東洋文庫、2002年3月、33-

57頁)

・(2002)中国語版:「日中通信問題的一個断面―囲繞青島佐世保間海底電纜一事的多国交渉」(『城市史研究 』第21輯、天津社会科学院出版社、2002年3月、255-

272頁)

・(2001)「帝国の『分身』の崩壊と『異空間』の創出 - 第一次大戦期の天津租界接収問題をめぐって - 」(『近きに在りて』第39号、2001年8月、235-

252頁)

・(2001)「戦時下における対華電気通信システムの展開 - 華北電信電話株式会社の創立から解体まで - 」(『北東アジア研究』第1号、島根県立大学北東アジア研究センター、2001年3月、245

- 268頁)

・(2000)「中国城市史研究的課題及其尋求的理論結構框架」『中央研究院近代史研究所通訊』第30期(台北:中央研究院近代史研究所、2000年9月、73-

89頁)

・(1996)「清末の軍制改革-“北洋六鎮”成立過程にみられる 中央と地方の改革モデル-」(『島根県立国際短期大学紀要』3、101-132頁)

・(1995)「清末、直隷省の貿易構造と経済政策」(『島根県立国際短期大学紀要』2、87-120頁)

・(1989)「袁世凱政権の内モンゴル地域支配体制の形成―『蒙蔵院』の成立と内モンゴル3特別行政区の設置」(『史学研究』185号、広島史学研究会、23-

40頁)

◇中国語版:(1992)「内蒙古地区袁世凱政権統治体制的形成―蒙蔵院的成立和内蒙古三個特別行政区的設置」(『国外中国近代史研究』21、中国社会科学学院出版社、121-140頁)

・(1989)「清末の都市行政の一環-袁世凱の教育行政をめぐって-」(『MONSOON』2号、渓水社、10-31頁)

【研究ノート】

・(2008)「戦争とメディアをめぐる歴史画像デジタル化の試み」(『アジア遊学』113号 (特集 地域情報学の創出)、68-74頁)

・(2008)「図像資料の所在と東アジア・メディア史研究の可能性」(『アジア遊学』 111号(特集 戦争とメディア, そして生活)、116-119頁)

・(2007)「中国学と情報学の学際的連携--史資料の共有化とデジタル・データベースの可能性」(『アジア遊学』100号、40-43頁)

・(2006)「研究フォーラム 東アジアを描く非文字資料のデータベース化 (世界史の研究 (207))」(『歴史と地理』594号、49-52頁)

・(2006)「東アジア地域の経済関係と政治戦略:「東アジア共同体」 構想をめぐる日中韓のヴィジョン形成」(『総合政策論叢』11号、島根県立大学、183-191頁)

・(2006)「東アジアにおけるトランスナショナル・コミュニティの歴史と現状」(『北東アジア研究』10号、1-9頁)

・(2004)「日清戦争勃発前年の北東アジアの政治と社会―原田藤一郎『亜細亜大陸旅行日誌并清韓露三国評論』を通じて」(『メディアセンター年報』4号、島根県立大学メディアセンター、2

- 12頁)

・(2004)「北東アジア地域の社会科学研究のための資料・書誌情報データベース」貴志俊彦、石川正敏、井上治(同上、35 - 41頁)

・(2003)「重慶国民政府による日本語プロパガンダ放送」(『アジア遊学』54号、23-32頁)

・(1998)「日本中国城市史研究与評析」(天津社会科学院歴史研究所・天津市城市科学研究会合編『城市史研究』第15-16輯、天津社会科学院出版社、262-278頁)

・(1998)「如何理解中国城市史的研究―従近年日本的研究説起」(天津市地方志弁公室編『海峡両岸地方史志比較研究文集』天津社会科学院出版社、154-168頁)

・(1987)「北洋新政」財政改革について」(『広島大学東洋史研究室報告』9、1-13頁)

・(1986)「最近の袁世凱研究の動向」(『広島大学東洋史研究室報告』8、18-25頁)

【書評・論評】

・(2007)「一ノ瀬俊也著『戦場に舞ったビラ』」(『図書新聞』2828号、2007年7月7日)

・(2007) 「内藤陽介著『満洲切手』」(『図書新聞』2805号、2007年1月13日、第5面)

・(1998)「波形昭一編著 『近代アジアの日本人経済団体』」(『アジア経済』39巻5号、アジア経済研究所、131-135頁)

・(1996)「高橋孝助・古厩忠夫編『上海史-巨大都市の形成と人々の営み-』」(『歴史学研究』687号、青木書店、51-54頁)

・(1996)「ア-ネスト・P・ヤング著/藤岡喜久男訳 『袁世凱総統-「開発独裁」の先駆-』」(『歴史学研究』682号、青木書店、43-46頁)

・(1992)「中国社会学研究の自己認識-「中国社会学百年:回顧と展望」座談会をめぐって-」(『広島大学東洋史研究室報告』14、21-24頁)

・(1991)「現代中国におけるエスニシティ現象の一端-赤峰地域の調査報告をめぐって-」(『広島大学東洋史研究室報告』13、44-49頁)

・(1990)「Culture, Power, and the State, Rural North China, 1900-1942/Prasenjit

Duara (1988)」『史学研究』186号、広島史学研究会、84-92頁)

・(1989)王徳勝「北洋軍閥対蒙政策幾個問題的初析」(『広島大学東洋史研究室報告』11、43-46頁)

【翻訳】

・(1999)「リンダ・グローブ「華北における対外貿易と国内市場ネットワークの形成」神田さやこ氏との共訳(杉山伸也,リンダ・グローブ編『近代アジアの流通ネットワーク』創文社、95-116頁)

・(1993)劉曼容「1924年の孫中山の北上と日本との関係」(日本孫文研究会編『孫文と日本』汲古書院、196-216頁)

・(1990)胡光明「北洋時期、天津商会の発展と変遷」(『MONSOON』3号、渓水社、1-31頁)

・(1990)陳克「19世紀末、天津民間組織と都市行政管理システム」(『立命館法学』210、179-210頁)

・(1988)関連吉「中国近代史の基本線索に関する新討論-中国近代史体系体例学術討論会寸評-」(『広島大学東洋史研究室報告』10、43-52頁)

【その他】

・(2012)「いま, なぜ" 満洲" なのか?: 地域の連続性と歴史認識の断層」(『本郷』102号、吉川弘文館、33-35頁)

・(2011)「アジアにおける地域的公共知の創出」(『学術の動向』16 巻10号、66-69頁)

・(2011)「座談会 金門島研究の魅力と課題」陳來幸、貴志俊彦、川島真(『地域研究』11 巻1号、地域研究コンソーシアム、 20-42頁)

・(2011)「非文字資料による 20 世紀満洲史研究へのアプローチ: ビジュアル・メディアと SP レコード盤」 (『近現代東北アジア地域史研究会ニューズ・レター』23号、125-127頁)

・(2010)「満洲ポスター 「捜索」 秘話(『本郷』88号、吉川弘文館、11-13頁)

・(2008)「座談会記録「地域研究における情報学を考える」」石井米雄、田中耕司、柴山守、貴志俊彦(『アジア遊学』第113号、4-25頁)

・(2007)「【コラム】天津で発行された最初のグラビア誌『北洋画報』のこと」(『「良友」画報とその時代―アジア遊学 第103号』2007年9月、224頁)

・(2006)「国際学術シンポジウム 「中日韓協力と地域秩序」 に参加して」貴志俊彦, 江口伸吾(『総合政策論叢』11号、島根県立大学、163-165頁)

・(2006)「2005年度春季研究発表会 ワークショップ報告:東アジア映画史論の提唱」(『マス・コミュニケーション研究』68号、180-181頁)

・(2006)「不平等条約体制下, 東アジアにおける外国人の法的地位に関する事例研究」(『日本歴史』692号(新年特集号 共同研究の成果とゆくえ)、97-99頁)

・(2004)「北東アジア学におけるモンゴル史学の再構築試論 (< 特集> モンゴル学国際シンポジウム)」貴志俊彦, 井上治(『北東アジア研究』7号、1-13頁)

・(1998)「東アジア: 中国: 近代 (回顧と展望 一九九七年の歴史学界)」(『史学雑誌』107巻5号、902-909頁)

・(1998)「国際交流 「中国 (海峡両岸) 地方史志比較研究会」 に出席して」(『現代中国研究』2号、 76-79頁)

・(1997)「アメリカ東北部における資料館の手引き」(『広島大学東洋史学報』2、83-95頁)

・(1995)「「天津地域史研究会」 対外交流の成果」(『近きに在りて』28号、67-77頁)

・(1995)「1994 年度 「天津地域史研究会」 学術活動の記録」(『近きに在りて』27号、 95-101頁)

・(1994)「“近代天津史研究”中文論著索引初編(1949~1993)」(『島根県立国際短期大学紀要』1、71-124頁)

| 月日 |

主に学外の活動 |

| 2025年 |

|

| 8月31日 |

【展覧会】ニュースパーク(日本新聞博物館)における毎日戦中写真プロジェクト企画展示のクロージングトーク |

| 7月下旬 |

【出版】光文社から共編著書出版予定(光文社) |

| 7月下旬 |

【出版】講談社現代新書から単著出版予定(講談社) |

| 5月上旬 |

【出版】岡山文庫から単著出版予定(日本文教出版社) |

| 4月26日 |

【展覧会】下記企画展のオープニングイベント |

| 4月26日~8月31日 |

【展覧会】ニュースパーク(日本新聞博物館)にて、毎日戦中写真プロジェクトに関する企画展示 |

| 4月25日 |

【展覧会】上記企画展のプレス発表、レセプション |

| 4月1日 |

【業務】東京大学大学院情報学環・客員教授(4年目) |

| 4月1日 |

【プロジェクト(分担)】科研・基盤研究(B)「戦前・戦中の報道写真を用いたストーリーテリング・デジタルアーカイブのデザイン」(代表:渡邊英徳)(繰越年度) |

| 4月1日 |

新しい職場(大学)で心機一転、再スタート! |

| 4月1日 |

2025(令和七)年度スタート! |

| 3月31日 |

京都大学を定年退職。15年間、本当にお世話になりました! |

| 3月31日 |

【プロジェクト】毎日新聞社戦中写真プロジェクトが終了。 |

| 3月21日 |

【講演】退職記念講演会&祝賀会 |

| 2月28日~3月9日 |

【調査】科研費による東京出張 |

| 2月7日~16日 |

【調査】科研費による高知~徳島~和歌山出張 |

| 2月3日~5日 |

【調査】科研費による東京出張 |

| 1月28日 |

【メディア】『毎日新聞』東京版ほか連載「戦中写真を読む」第29回「不許可写真 見えない取材陣 傷病や死、自ら公開せず」 |

| 1月21日 |

【メディア】『毎日新聞』東京版ほか連載「戦中写真を読む」第28回「不許可写真 謀略の現場 偽装工作の瞬間撮る」 |

| 1月7日 |

【メディア】『毎日新聞』東京版ほか連載「戦中写真を読む」第27回「不許可写真 消された兵器 気球、高射砲 揺れる基準」 |

| 1月7日~9日 |

【調査】科研費による横浜~東京出張 |

| 1月4日 |

仕事はじめ |

CSEAS, KYOTO UNIVERSITY CSEAS, KYOTO UNIVERSITY

Prof. Toshihiko KISHI's LABORATORY 贵

46 Shimoadachi-cho, Yoshida Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501 Japan

|

![本文へジャンプ]() |

絵葉書からみるアジア

華北交通アーカイブ

『亜細亜大観』データベース(1926‐1940)

『亜東印画輯』データベース

柏原英一(1914 - 2009)写真帳

外部資金取得実績

|

京都大学東南アジア地域研究研究所教授

東京大学大学院情報学環客員教授

日本学術会議連携会員

東洋文庫客員研究員

ノートルダム清心女子大学非常勤講師

Toshihiko Kishi is a professor at the Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University. His research covers twentieth-century Asian history, East Asian regional studies, and media studies. He has published extensively on East Asian history and is the author of Visual Media in Manchukuo: Posters, Postcards and Stamps (Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 2010), East Asian Popular Songs Hour: Crossing Boundaries and Crossing Musicians (Tokyo: Iwanami Shoten, 2013), and The Postwar History of Sino-Japanese Submarine Cables: Normalization of Diplomatic Relations and the Rebirth of Communications (Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 2015), and is the co-editor of Enlightening through TV: USCAR Public Diplomacy, 1950–1972 (Tokyo: Fuji Shuppan, 2020), and many other books. |

【プロジェクト】

科研・基盤研究(B) 2021~2024年度【研究代表者】

「地域社会からみる多様な冷戦認識と記憶の検証

―西太平洋地域を中心に」

科研・基盤研究(B) 2022~2024年度【研究分担者】

「戦前・戦中の報道写真を用いた

ストーリーテリング・デジタルアーカイブのデザイン」

(代表:渡邊英徳@東京大学)

毎日新聞社、東京大学、京都大学産学連携プロジェクト

2022.1~2025.8「毎日新聞社戦中写真プロジェクト」

【新刊書】

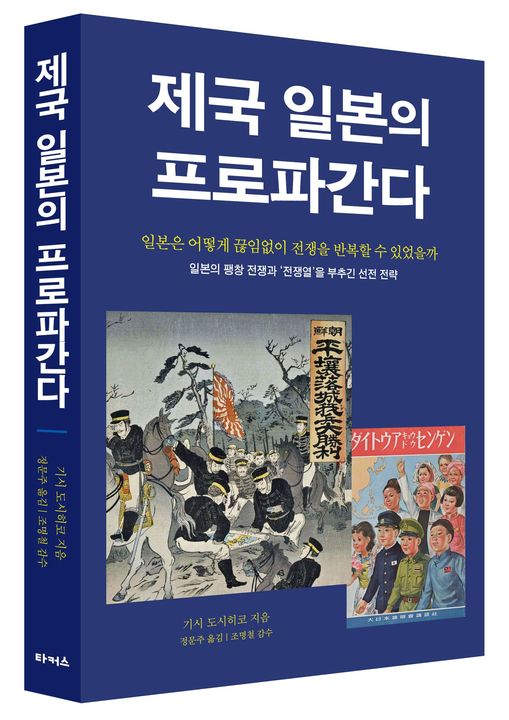

기시 도시히코 지음(貴志俊彦著)

『제국 일본의 프로파간다(帝国日本のプロパガンダ』

(서울: 타커스 、総276頁)

|

|

|

2023

2023 2022

2022

2020, 2023

2020, 2023

2020

2020  2019

2019

2017

2017  2016

2016

2015

2015  2015

2015

2012

2012  2012

2012

2011

2011  2010

2010 2009

2009  2009

2009

2008

2008  2008

2008

2005

2005  2005

2005

2003

2003  1999

1999

2020

2020